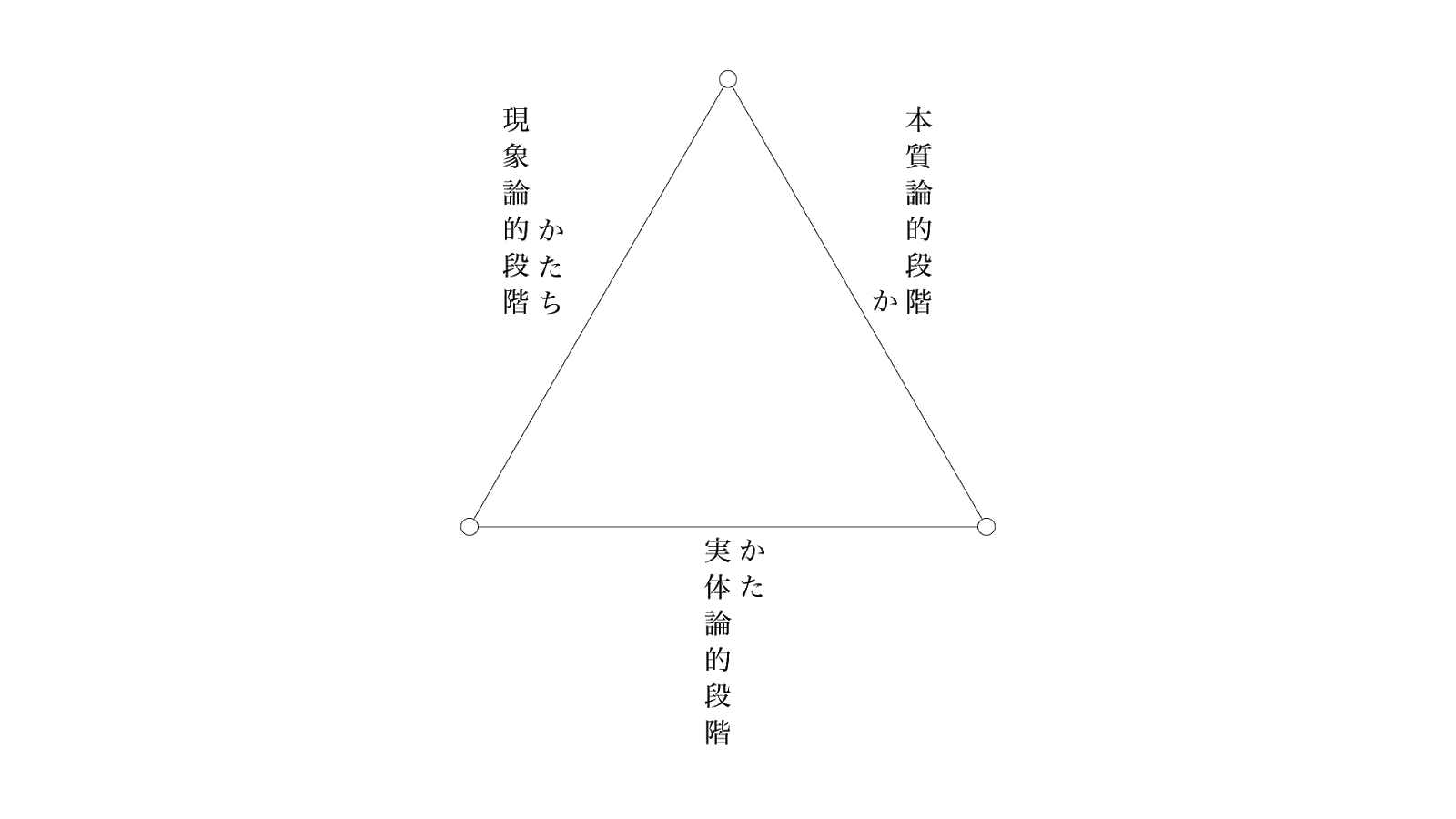

「VR Architecture Award(VRAA)」では、 “Architecture” は狭い意味での建築ではなく、空間の「アーキテクチャ=構造・仕組み・設計思想」を表します。

ここ「知る」のページでは建築の世界の過去の試行から「Architecture」について考えてみたいと思います。

建築とは、おそらく、われわれをとりまく日常の世界にたいする個人的な見解を、全面的な強迫観念になるまでに、配列し、吸収し、統合しようとする欲望をつうじてもたらされる。たぶらかすような空想的世界なのだ。非合理なものを合理化しようとする不可能な企図。

「デヴィッド・グリーンへの手紙─幽霊」一九六六年(『磯崎新建築論集6 ユートピアはどこへ─社会的制度としての建築家』「≪建築の解体≫症候群」150-151頁)

1946年から1953年のサイバネティクス会議、

1956年ダートマス大学での人工知能会議、

1961年にはソ連が初の有人宇宙飛行に成功、

1968年のダグラス・エンゲルバートによる未来のコンピュータをイメージさせるデモ、スチュアート・ブランドによる『ホール・アース・カタログ』「情報は自由になりたがっている」、

1969年アポロ11号の月面着陸……

1960年代を境にして、世界はテクノロジーの登場によって変わりつつあった。

人類はあたらしく登場したコンピューターという技術とどのように付き合わなければいけないかを考え、新しいフロンティアである宇宙に飛び出し、未知なる空間に思いを馳せた。

近代とは未踏であった地上を踏破していく歴史であったが、その次に現われた時代では「情報世界」や「宇宙」という新しい世界が登場し、人びとは近代とは異なる夢を見はじめるようになった。

そんな時代に「建築界のビートルズ」と呼ばれた六人組が存在した。

その名はアーキグラム。

ピーター・クックとデヴィッド・グリーン、ウォーレン・チョーク、ロン・ヘロン、デニス・クロンプトン、マイケル・ウェブからなるチーム。グループ名は、テレグラム(電報)のように通常の雑誌よりも素早い情報伝達を目指すという意味を込めてアーキ(原)とグラム(書いたもの)を合成してつくられた造語だ。

彼らは実際に建築もつくらなければ、宣言をしたわけでもない。

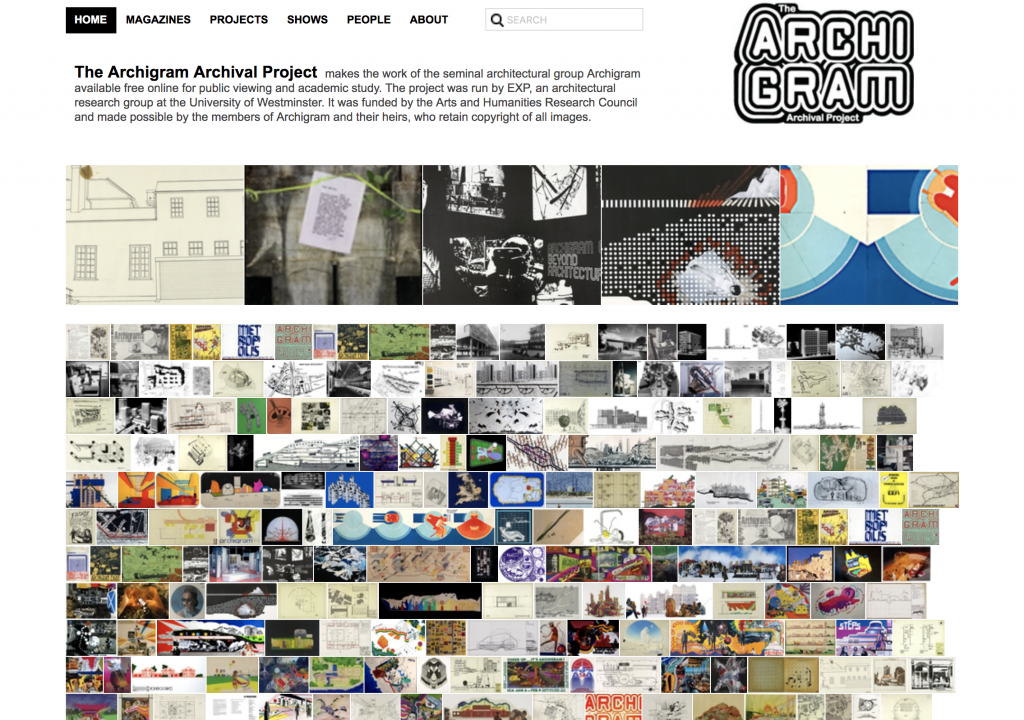

彼らが行ったのは「アーキグラム」という同人誌をつくることだった。雑誌「アーキグラム」は1961年に1号が出版され、1970年に最終号9号で終了した。そしてそこで、彼らが目指したのは「建築を情報に還元する」(磯崎新)ことだった。

結果として、彼らがつくった雑誌はメディアに乗って情報として拡散し、さまざまなところに影響を与え、現代建築のひとつのベースとなっている。

彼らの雑誌はビビッドでポップな色使いにイメージのコラージュ、サイケデリックな表現を用いられた空想的なプロジェクトの提案などからなる。旧来の建築のドローイングに見られなかった手法など、その特徴は建築に「外部」を持ち込むことであった。また扱われた題材にしても

「ヴァサルリ、ビートルズ、宇宙ロケット、コンピュータ・ワードのロゴタイプ、テレビ・アンテナ、宇宙船、パンチ・テープ、プラトン的立体、ダイマクシオン、サイケデリック・プロジェクション、パラボラ・アンテナ…」

(『磯崎新建築論集6 ユートピアはどこへ─社会的制度としての建築家』「≪建築の解体≫症候群」)

とおよそ建築とは近しくもなく思われるものたちであった。

彼らがとりわけ興味を持っていたのが新しいテクノロジーがもたらす視覚的なイメージだ。かつてコルビュジェが自動車や飛行機を賞賛して近代建築を波及させたように、彼らはロケットやコンピュータなどエレクトロニクス技術を称揚する。

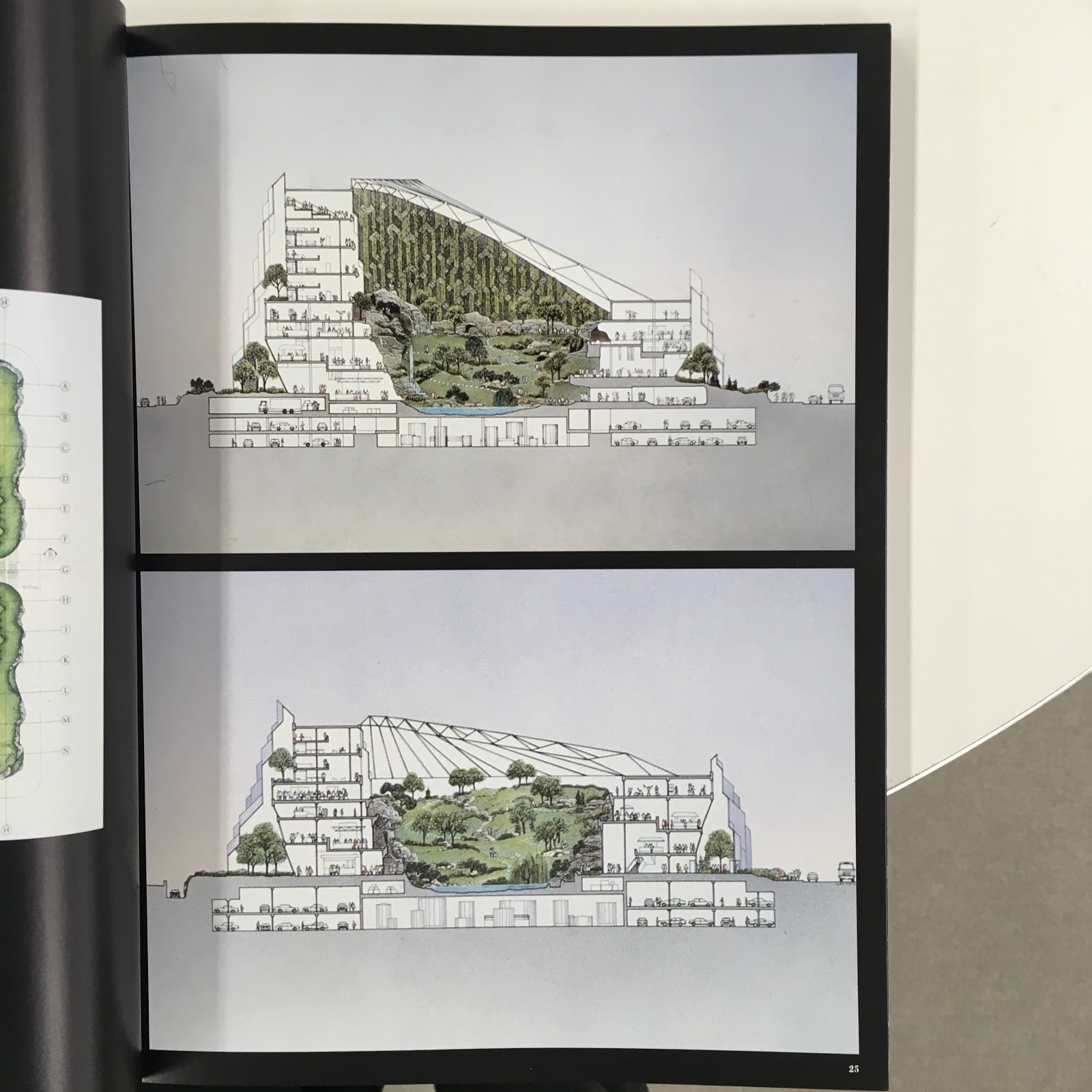

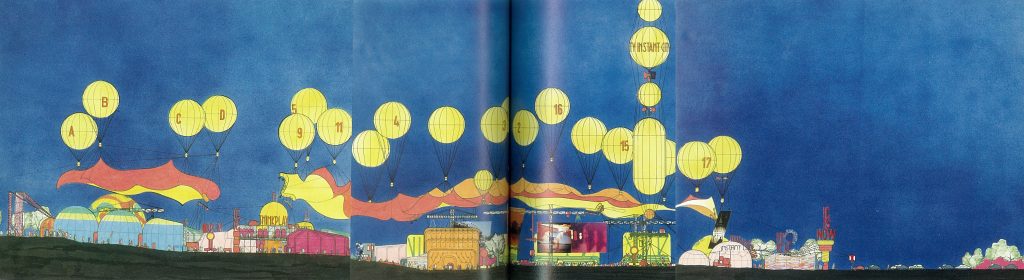

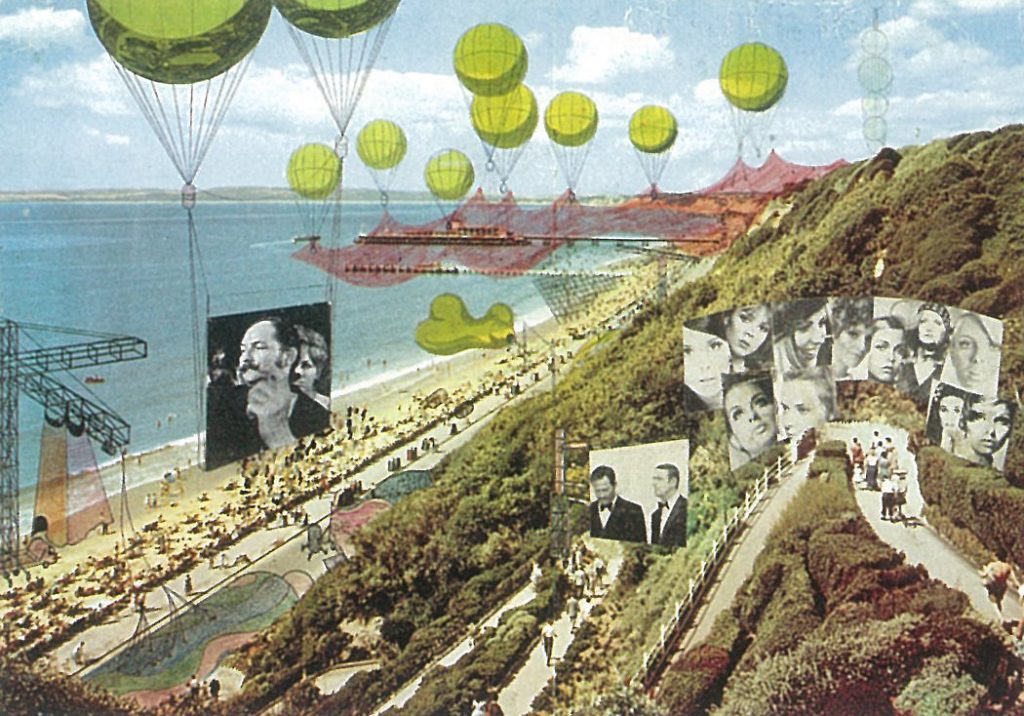

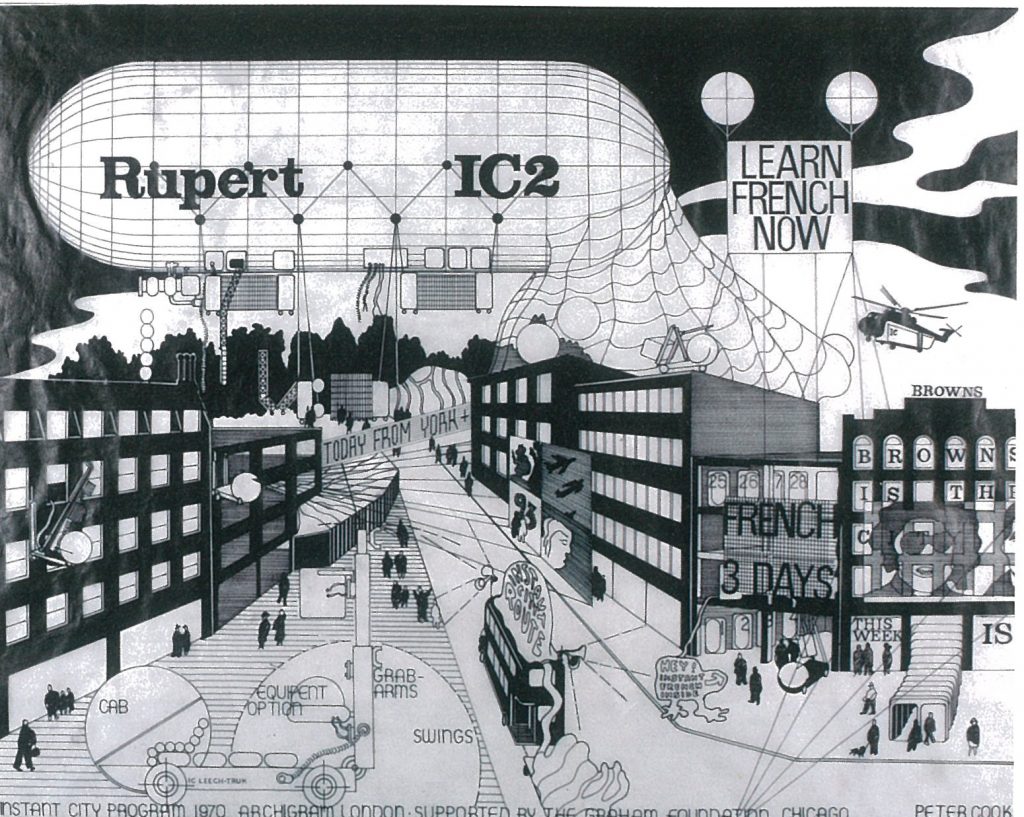

建築は浮かぶ─インスタント・シティ

たとえば、「インスタント・シティ」(1969年)ではもはや都市は確かな形態を持たず、コンポーネントが接続されることによってのみ現れる存在となっている。建築・都市の部品たちは飛行船によって運ばれ、まさしく建築は「浮かぶ」のだ。

「インスタント・シティ」の作業順序。

1 「都市」部品はトレーラーに積み込まれる。

2 風船からテントが吊り下げられ、飛行船によってひっぱられる。

3 「都市」の訪問にさきだって、一群の調査員、電気専門家が、目的地のコミュニティで空家をみつけ、これを集積、情報、連携基地に改造する。

4 「都市」が到着する。それは、敷地やその地区の性格に合わせて組み立てられる。全部の部品が使われなくてもいい。その土地の建物や道路のほうへもはみだしていく。それも「都市」の一断片になる。

5 イヴェント、展示、教育プログラムは、一部はその土地のコミュニティがうけもち、一部は「都市」代理店がうけもつ。それに加えて、その土地のまつり、フェスティヴァル、市、集会などが、トレーラーや腰掛けや展示などを用いて、気ままなやりかたでおこなわれる。「インスタント・シティ」のイヴェントは、その地区でバラバラにおこっているようなイヴェントをひとまとめにしたようなものになるだろう。

6 屋根テント、空気構造の風よけ、そのほかのシェルターが建てられる。「都市」のほとんどのユニットには、それに合わせた覆いがついている。

7 「都市」は全期間逗留する。

8 そして、次の場所へ移動する。

9 多くの場所を訪問したのち、各地の連携基地はランド・ラインでむすばれる。

10 結局、この物理的、電子的、知覚的な、そしてプログラムをもったイヴェントの組み合わせと、各地の展示センターの設立によって、コミュニケーションの「都市」は、全国的ネットワークの中心都市となる。

11 おそらく、旅行して歩く施設は、一区切り動いたあと、つくりかえられることになるだろう。二、三年後には、一定期間の仕事がおわり、ネットワークもとりさらわれてしまうことも、またたしかなことであろう。

アーキグラム「インスタント・シティ」一九六九年(『磯崎新建築論集6 ユートピアはどこへ─社会的制度としての建築家』「≪建築の解体≫症候群」181-183頁)

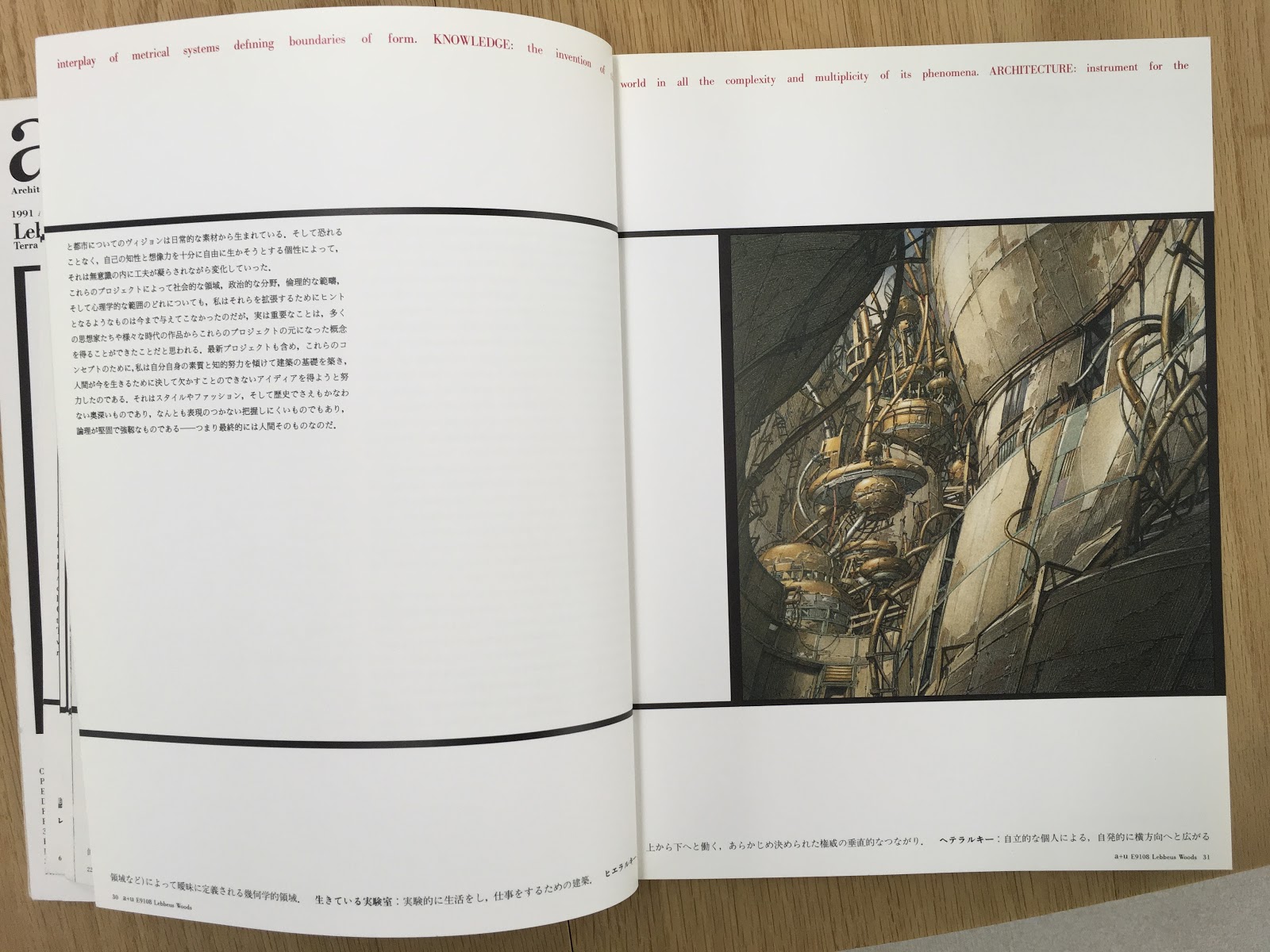

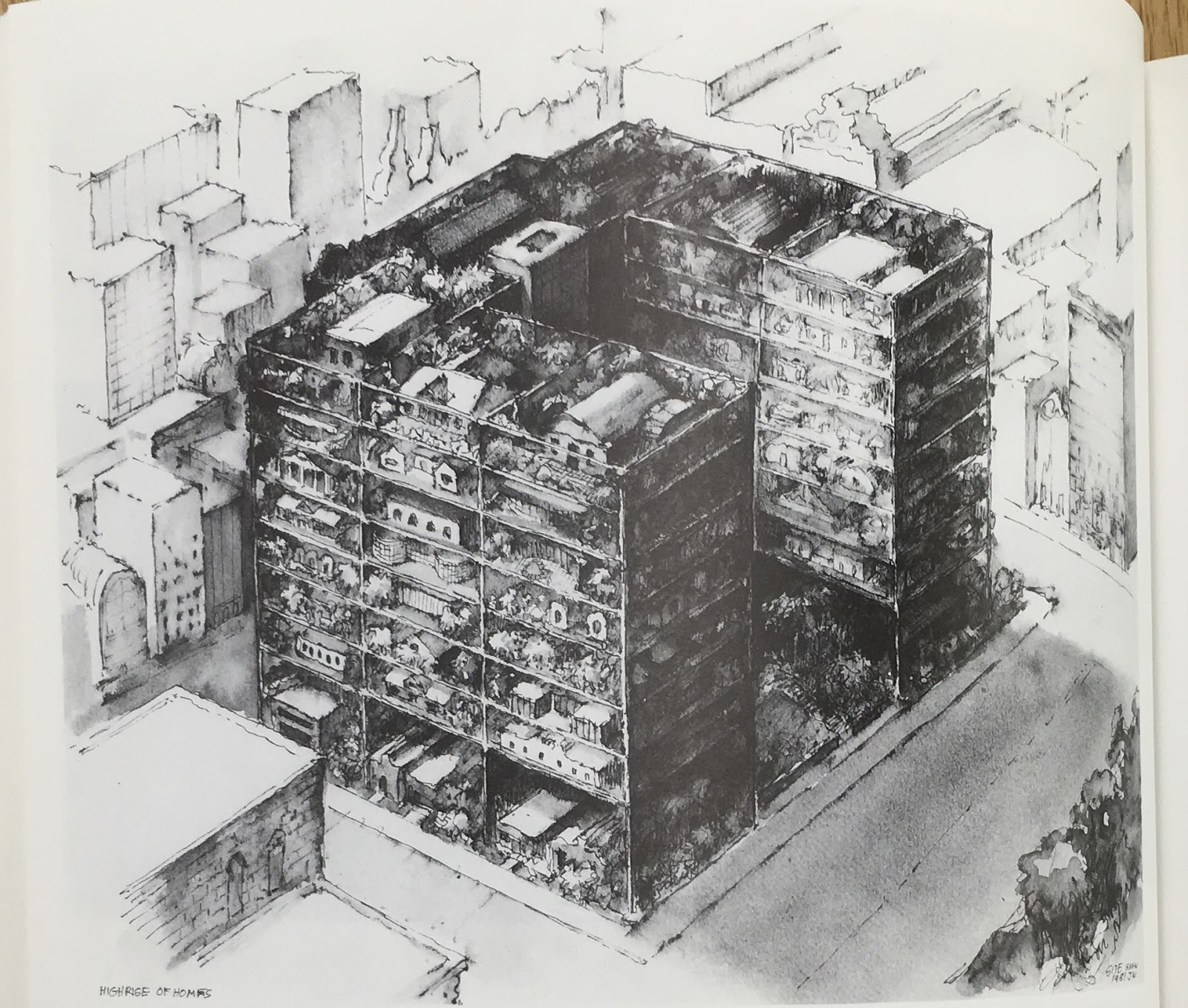

建築は変容する─「プラグ・イン・シティ」

また「プラグ・イン・シティ」(1964年,ピーター・クック)は変容する建築だ。プラグ・イン・シティでは組み替え可能なユニットがメガ・ストラクチャーに取り付き、変化していく。

カプセルは消耗品であり、気に入らなくなったり、古くなったら、取り替えてしまう。そうして都市は永遠に変化していく。定型の姿を持たなくなる。

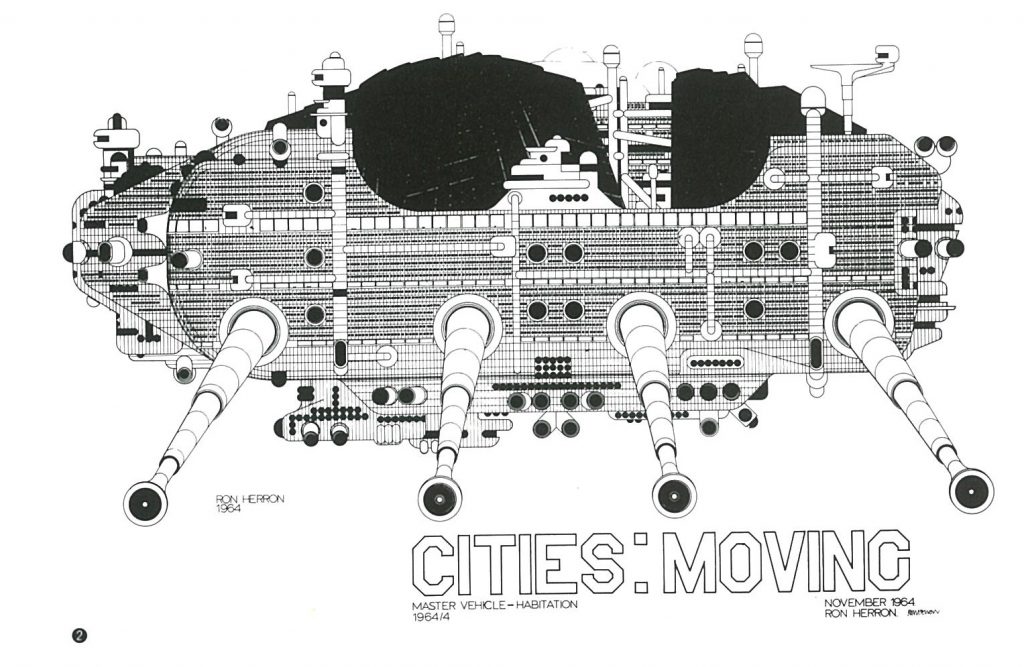

建築は歩く─「ウォーキング・シティ」

はたまた「ウォーキング・シティ」(1964年,ロン・ヘロン)は都市自体が歩くというアイデアである。巨大な昆虫のような見た目をしたこの都市は居住者の行きたいところに向かって突き進んでいく。さながら「ハウルの動く城」のように。

***

彼らの提案は当時の最先端技術のイメージに触発されたものであり、建築が制約から解放されバラバラになり人間と対応しながら蠢いていくというビジョンであったと言える。

なぜ、彼らはこのような活動を始めたのか。

「そのころの建築言語はほんとうに少なかったし、建築は制約だらけでした。しかし、そこから飛び出し、建築が空を飛んだり、街を動いたりすることを考えたら、飛躍的に建築言語が増えたのです。その後は、狂ったように来る日も来る日もドローイングを仕上げていきました。」

『新建築』2005年5月号「現代から見るアーキグラム 回顧展によせて」今永和則

アーキグラムの創刊号は「近代の規範を拒絶すること」を主張していた。当時の彼らは、良質だけど退屈な建築に囲まれ、行き詰った建築をからかう行為として活動を始めた。なぜこんなに建築言語は限られているのかと挑発したのである。

「アーキグラムがやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!」(『モダニズム崩壊後の建築─1968年以降の転回と思想』五十嵐太郎)

建築には社会的、文化的、物理的制約が存在する。

彼らはそれを一旦リセットすることで新しい建築のあり方を模索しようとした。たとえば、アーキグラムにとっては服でさえ建築であった。マイケル・ウェブによる「スータルーン」(1967年)は風船のような「スーツ式住宅」とされているし、あらゆる生存機能を備えた「宇宙服」は最小限の住居だという。

そしてそれを着て歩く人間を指して「人は歩く建築である」(「アーキグラムがやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!」(『モダニズム崩壊後の建築─1968年以降の転回と思想』五十嵐太郎))とまで語ってしまう。

また彼らのチームのあり方も特徴であった。彼らはプロジェクトごとに限られた人数が集まるのみで、全員が揃うことはほとんどなかった。ましてや行動を常に共にしているわけでもなく、いわば「流動的」なチームだった。さながらインターネットが発達し、場所や時間に縛られず自由気ままに働けるようになった現代の私たちのように、彼らは自由気ままに「あいまいな組織」として活動した。

アーキグラムはそれまで建築にはまったく関わりの持っていなかったものを外から持ってきて、実際につくることなくドローイングとマニフェストでそれが建築だと語り、そして、それを浸透させていった。彼らが見ていたのは未来であり、未だ見ぬ建築の姿であり、そこには未知への扉をこじ開ける圧倒的なエネルギーと創造性が存在していたのだ。

(文責:hukukozy/FUKUKOZY、@hukukozy)

※アーキグラムの全アーカイブは2020年に開館予定の美術館「M+」によって購入された。

参考文献:

・『磯崎新建築論集6 ユートピアはどこへ─社会的制度としての建築家』「≪建築の解体≫症候群」2013年,岩波書店

・『新建築』2005年5月号「現代から見るアーキグラム 回顧展によせて」今永和則

・『アーキラボ ARCHILAB 建築・都市・アートの新たな実験 1950-2005』,2005年,平凡社

・『モダニズム崩壊後の建築─1968年以降の転回と思想』五十嵐太郎,2018年,青土社